靖邊發現“北斗七星”葬 指向史書記載黃帝冢

華夏民族人文始祖軒轅黃帝葬于何處,數千年來爭論不休,甚至有人提出黃帝是不是真實存在過的人物還是需要討論的一個歷史問題。

雖然史前考古沒有確鑿證據證明黃帝的遺址和遺物,但是,歷史學者依據傳世歷史文獻記載、考古和傳說,公認大約5000年前,黃帝部落曾經生活在陜北黃土高原,并在陜北大地上開創了黃河流域古人類的文明曙光。那么,如果黃帝是真實的人物存在,他究竟葬在哪里呢?

2016年8月,筆者應邀參加了“靖邊歷史文化資源勘踏暨專題研討會”。會上,各位專家就秦漢時期的上郡陽周故城作了研討。陜西省考古研究院、西北大學文化遺產研究學院、西北大學西北歷史研究所的戴應新、焦南峰、馬明志、段清波、錢耀鵬、呂卓民、張在明等考古專家一致得出結論:基本確定靖邊縣楊橋畔鎮瓦渣梁村(現改為陽周村)是秦漢“陽周故城”所在地。

對秦漢上郡陽周故城的確定,解開了漢以降后世關于陽周縣治所爭議的懸念和謎團。同時,也指引了黃帝原冢所在地的方位。

根據史書記載的方向,筆者在陽周故城東南四十里的靖邊縣高家溝鎮王沙灣村(古名叫王墳灣,村民忌諱,上世紀七十年代改為王沙灣),發現了呈“北斗七星”葬的七個大土堆,并就此展開了謹慎的調查。從史料記載、山形地理、文物遺址、方圓遺跡、天象文化、當地傳說、地震勘查成果等多方面考查,筆者認為,這個小山村,很有可能就是史書記載的黃帝原冢地。

1史書中的“橋山龍馭”

黃帝死后所葬地區,其實史書記載的很明確,這就是上郡陽周橋山。

司馬遷在《五帝本紀》中曰:“黃帝崩,葬橋山”。

《漢書·地理志》記載:“陽周,橋山在南,有黃帝冢”。

《孝武本紀》載:“乃遂北巡朔方,勒兵十余萬,還祭黃帝冢橋山......”。漢武帝親率十八萬鐵騎北巡朔方(靖邊屬于秦上郡、漢朔方之地),祭祀黃帝于橋山。當時,史官司馬遷隨從,這應當是他從老者的講述中得出的調查結果,絕非妄言。

之后,南朝宋裴骃的《史記集解》、唐代司馬貞的《史記索隱》、張守節的《史記正義》,所謂“三家注史記”,皆沿用了黃帝葬于上郡陽周縣橋山的說法。

曹魏時的《魏土地記》中更是記載了橋山有華麗的祭堂建筑:“(陽周)城東南四十里有橋山,山下有溫泉,泉上有祭堂,雕檐華宇被于浦上”。

北魏酈道元在《水經注》中考查了今日無定河的水系后記載:“奢延水又東,走馬水注之。水出西南長城北陽周縣故城南橋山,昔二世賜蒙恬死于此。王莽更名上陵畤,山上有黃帝冢故也”。

從以上史籍看,黃帝葬處地理位置是清楚的。

至于其他地方所說的黃帝陵或黃帝墓,如黃陵縣、河南、河北、甘肅等等說法,都是并非有著正確歷史根據的陵墓。當然,這種現象是可以理解的。正如歷史學家錢穆所說“蓋古人遷徙無常,一族之人,散而之四方,則每以其故居移而名其新邑,而其一族相傳之故事,亦遂隨其族人足跡所到,而梯播以梯遠焉。

”陜北是黃帝氏族活動的據點得到史學界公認。黃帝部落從陜北黃土高原發軔,開疆拓土遍布黃河流域中下游,告別野蠻時代,開啟中華文明,所到之處,立祠祭祀,正反映了中華民族對先祖的“報功崇德”、“慎終追遠”的民族精神和情操。因而只要不帶有狹隘地域偏見的爭論,自然也是正常的。

2“七星之地”王沙灣

靖邊縣境處在鄂爾多斯地臺南緣與黃土高原北部邊際交錯地帶,無定河流域的上游,白于山(橫山山脈)東西走向橫亙于南,毛烏素沙漠綿延于北。北部為上古河南地的一部分,湖泊灘地平坦遼闊,南部黃土丘陵溝壑起伏,梁澗相嵌。從西南到東北,有紅柳河、海流兔河、蘆河穿插,水系像一片樹葉狀匯流無定河。境內秦、魏長城蜿蜒,秦直道南自縱出漠北,亦是隴西入晉并南向抵豫之通衢。獨特的地理位置塑造了靖邊源遠流長的歷史,這里是“河套人”生活的地方,新石器時代及其之后的遺址、遺物、墓葬、古城、堡寨被大量發現,震驚國內外專家學者。

王沙灣與陽畔是兩個相連的自然村,面積約19平方公里,被黃土群山環抱,地理呈圍三闕一態勢。東西南三面環山,北面通豁,中間地勢平緩,形成一個山間小盆地。北出古長城門入沙漠,距楊橋畔瓦渣梁陽周故城四十里,西南距龍州鎮四十里,東距褡褳溝新石器文化遺址五里地。

王沙灣村南媽城則山下發源了一條河流,靖邊舊縣志標注為“奢延河”(筆者認為應是《水經注》中所指的“走馬水”的一條支流)。此河隨西山山勢蜿蜒曲折一路北流15公里,與從龍州發源并北流的寺灣河(龍州古廟碑稱為“龍湫”)匯合于橫山縣界賈家灣(靖邊舊縣志標注為“閽門”)。之后轉東進入蘆河段,流經橫山縣城東入無定河。

而村東面緊依古名叫石橋山的地方,有一架南北縱貫的山梁——箭桿梁,色如丹霞,巍峨峻峭,十里俯臥,勢如長龍。龍頭所在,就是當地村民稱之為軒轅峁(也叫放火圪瘩)的一個巨大土堆。

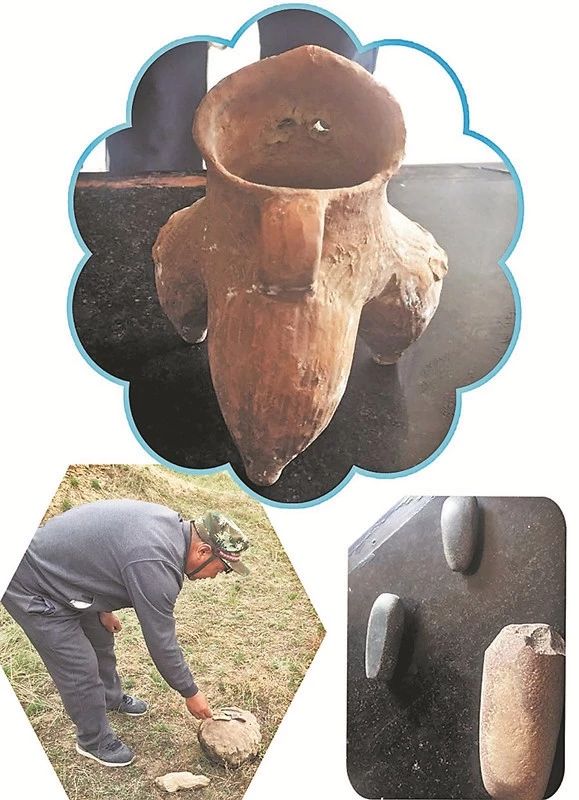

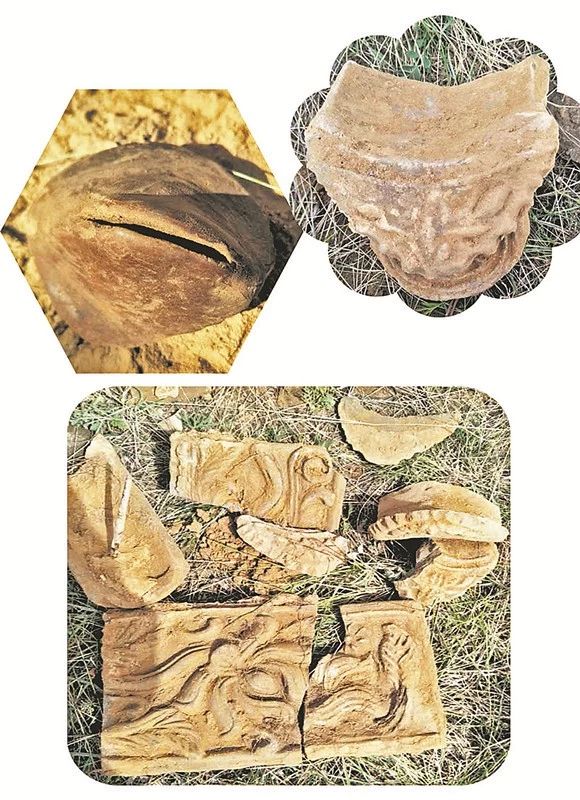

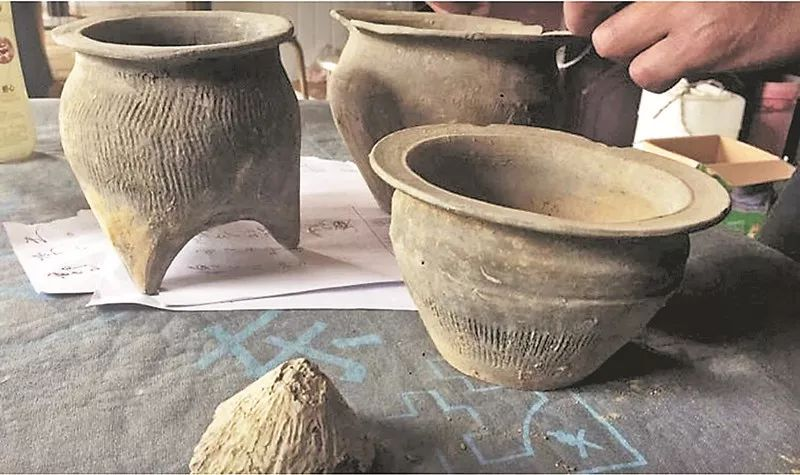

王沙灣出土的史前陶器、石器

從北面陽畔開始進入王沙灣,按照北斗七星斗身至斗柄末尾,差不多等距離排列七個大土堆,村民依次叫齊家圪瘩、尚臺、黃界、軒轅峁、石墳坑、圓墳峁、廟圪瘩。在斗的位置,三處土堆呈等腰三角形,拱托處在天權位置的軒轅峁。

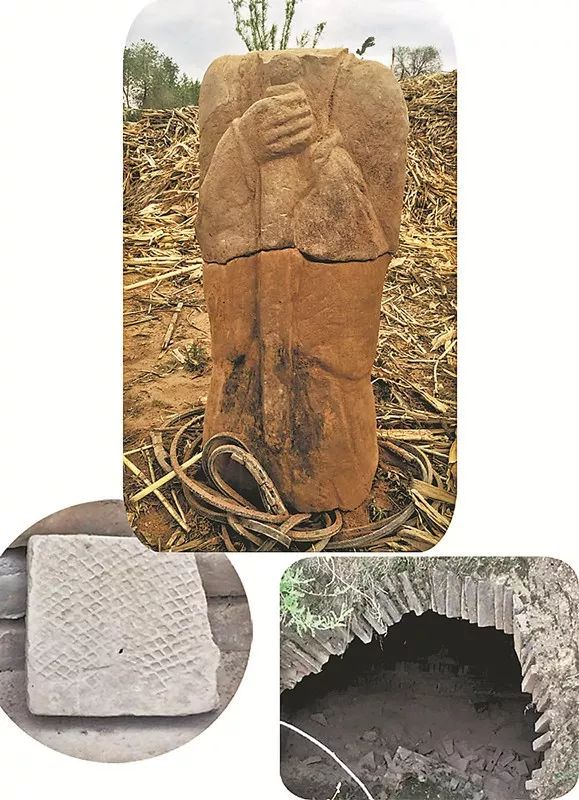

出土的文官俑

從山形地理看,王沙灣是一個鐘靈毓秀、聚氣藏風的寶地。

2018年8月,筆者再次到王沙灣。發現該村被疑似戰國魏長城四面環圍,形成一道閉合的圍陵城墻,并散見許多城墻建筑構件。站在山下,觸目可見山上屹立著的烽燧。有村民大約丈量了四周舊城墻,竟有58.9公里長。

在村里,筆者見到曾為高家溝中學教師、今年74歲的鮑湘老人。鮑老站在院子里,指著西山說,山上的那個梁叫秦漢古道(考證為秦直道),山下的那條道叫走馬梁,梁下就是走馬水,老輩人說宋朝范仲淹在這里駐軍練過兵。

鮑老所說的西山,是南北走向的一條長梁,老百姓也叫亂墳墩,旁有營盤梁,寬平如蓋,有數十個操場大,下有一村叫牌樓界。亂墳墩長梁再往南通向龍州方向,這條大道當地人叫古路梁,山上有大量秦漢古墓被盜,據說出土許多珍貴文物。

那么,軒轅峁有多大呢?一村民騎摩托繞行一圈,估算出周長約2000米,高約30米。

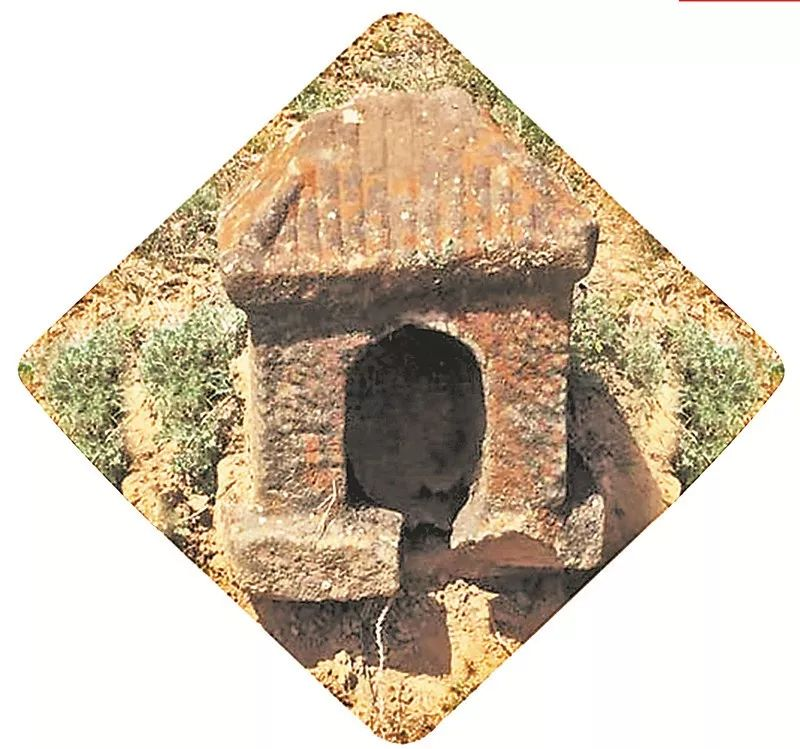

圍陵城墻建筑構件

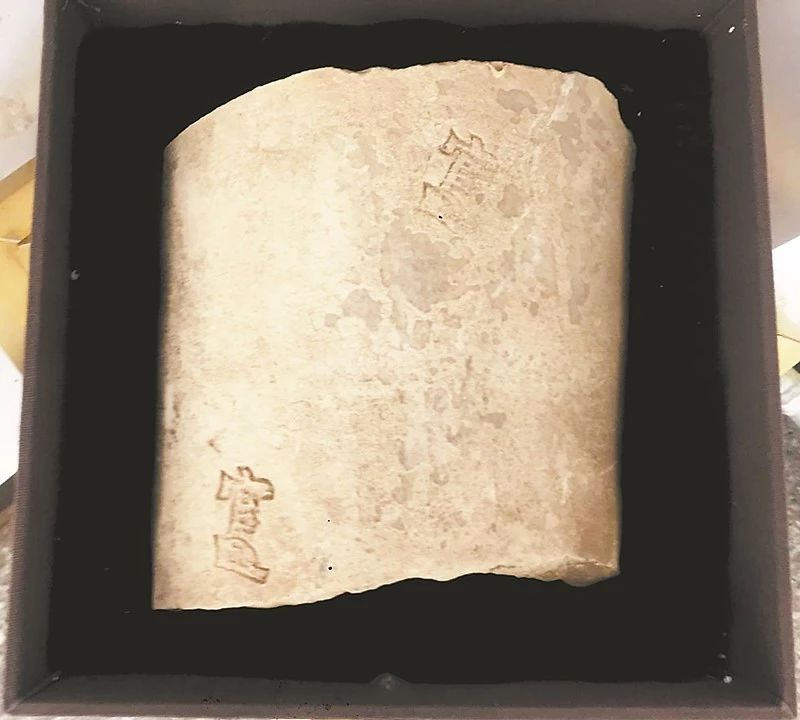

出土“官”字瓦塊

3小山村隱藏的秘密

在王沙灣村,當地故老相傳,“軒轅峁”又叫“轅峁、放火圪瘩”,過去每年二月二、三月三(傳說中黃帝的生日),有古俗放火、舉行“祭祀先祖之儀式”。文革前尚有兩塊巨大隕石立于峁前,后被打碎墊入水壩之中。

“圓墳峁、石墳坑、廟圪瘩”過去稱為“三姐妹墳”,其上各有土、石、水三根通天柱,1860年經“花門之變”被摧毀,文革前還有遺跡。廟圪瘩旁遷建有“五龍祠”,至今村民從事祭祀和廟會活動。

媽城則下,就是古走馬水一條支流的發源地,現被土壩圍成水庫,清水柳綠。有老鄉們記得,上世紀七十年代打壩前,其下有七眼泉水,冬日蒸騰,日夜涌流,寒冬也不會結冰。軒轅峁前曾立的大隕石就被墊入此壩。靖邊舊縣志記載軒轅峁處曾有“壇壝”遺跡。在齊家圪瘩,近年陸續出土有史前陶器、神龕、石斧、石鏟。廟圪瘩出土了無頭武士俑和文官俑。

值得一提的是,媽城則新近出土了數十塊宋體“官”字瓦塊(目前掌握資料,全國尚無出土“官”字瓦)、獸頭瓦當和大量生活器用殘片。初步考證此瓦為宋代文物,長32公分,大頭21公分,小頭18公分。據史料,中國歷代王朝中,只有宋朝皇家自稱“官家”。“官”字瓦的出土,至少證明了這里曾經有過宋朝的皇家建筑。

《水經注》中記載陽周縣時說,“王莽更名上陵畤,山上有黃帝冢故也”。何謂“上陵畤”?上陵,即帝王到祖先陵墓進行祭祀。畤,古代祭祀天地五帝的固定處所。那么,地處邊塞的古陽周,又有哪個帝王的祖先陵墓在這里呢?

這就是“山上有黃帝冢故也”。歷代王朝皆奉黃帝為華夏人文始祖,祭祀累代不廢,以此顯示王權的合法與正統。由此可以合理推測,王沙灣媽城則臺地的建筑遺址,在宋代應為皇家禁衛軍守陵處所。

王沙灣西南距龍州鎮約20公里,龍州又是什么地方呢?龍州鎮四面環山,中間是廣闊的澗地,有一條舊碑稱為“龍湫”的河發源于此,是一個比王沙灣面積更大的山間盆地。

龍州鎮有著名的丹霞地貌景區,有范仲淹駐軍的堡寨,有古老的城墻。老鄉們很早就用從城墻上(疑似靖邊舊縣志說的“皇華城”)刮下的“白灰面”粉刷房屋墻面,據說特別細膩光滑。去年,在龍州南椿樹塔(古名龍一村)河谷發現了“龍城寺”石碑,可惜內容漫漶不清,碑首“龍城寺碑記”幾個字尚能辨認。難道龍州就是歷史上爭論不止的漢代著名邊鎮“龍城”?尚有待進一步考證。

2018年8月,又在龍州出土了“原都”字樣的灰陶瓦罐,證明了史書曾記載的秦上郡二十三縣中、至今尚未找到的“原都縣”可能在龍州鎮。原都,又曾是誰的都城?

王沙灣附近,還有兩個地理現象值得高度關注。

王沙灣距西南天賜灣鄉的蘆子關40公里。蘆子關又是什么地方呢?

史書關于黃帝升仙“塞門”(一說“寒門”)的記載始于漢代文獻。《漢書音義》說:“黃帝仙于塞門也”。“塞門”又在哪里?唐杜甫在靖邊途中寫的《塞蘆子》詩題下自注:“蘆子關,屬夏州,北去塞門鎮一十八里”。查閱史料,塞門鎮本在夏州寧朔縣界,治今靖邊楊橋畔。唐開元二年,移就蘆子關金鎮所安置,屬延昌縣。蘆子關形勝險要,位于一個叫土門的山谷里,東西兩邊崖立如門,深迎開闊,形似葫蘆。延河在沙石間穿開石斛,形成清澈水潭。蘆子關北控河套,南制延州,東扼綏州,西抵靈武,自古就是邊塞通途重地。而今雄關古道,舊城依在。

難道這里就是黃帝升仙的地方?從距離看,黃帝升仙之地與所葬之地也不過80里地;從情理上講,黃帝部落活動于斯,黃帝葬于斯,特別是在古代交通不便的情況下,這是合乎常理的解釋。

王沙灣北去神木禿尾河畔的石峁故城150多公里,石峁遺址距今4300多年,是目前我國發現的史前最大的皇城遺址,國內有史學家推測有可能是黃帝部落的都城。

上述重要信息,從側面佐證了黃帝原冢地王沙灣方圓150公里地域內,這些歷史遺址之間似乎存在著某種神秘的聯系。

4黃帝與北斗七星

靖邊亦為古夏州,被尊稱為“七星之地”。

2018年3月31日,筆者在靖邊齊志先生的收藏中,發現了一塊靖邊出土的“大魏夏州世界沙門統銘”墓碑。該墓碑距今1468年,敘述了當時夏州“沙門統”(似今天佛教協會會長)公孫顯略生平弘法事跡和“襟疾于靈覺寺”的情況。墓志銘中記載公孫顯略是“皇帝苗胄”,“懷真體慕”,不遠千里來到夏州弘法布道的追求。銘文有“玄宗既知七星之地多隘,絕世之濱......”句,可見道家稱夏州為“七星之地”。

那么,黃帝與北斗七星有什么關聯呢?

古書傳說,黃帝是其母感北斗星光而孕。皇甫謐《帝王世紀》記載,“黃帝少典之子,姬姓也。母曰附寶,見大電繞北斗樞星照郊野,感附寶孕二十四月,生黃帝于壽丘”。《河圖握拒》中說,“黃帝名軒,北斗黃神之精,胸文曰黃帝子”。《拾遺記》中說,“軒轅出自有熊之國,母曰昊樞,以戊巳之日生,故以土德稱王也”。《白虎通》中又說,“黃帝龍顏,得天匡陽,上法中宿,取象文昌”。

在道教和佛教中,北斗七星屬大熊星座的一部分。從圖形上看,北斗七星位于一只大熊的背部和尾巴。而這與史書中說“軒轅出自有熊之國”僅僅是巧合嗎?道教稱北斗七星為七元解厄星君,居北斗七宮,天權宮為文曲星君,而王沙灣村軒轅峁正好處在天權位置。后世認為黃帝創醫學、定算數、造墳地、約萬民,肇造吾華,以文德功著,發生在王沙灣的這種象天法地的現象,難道也是偶爾為之、無跡可尋嗎?

《黃帝內經》將北斗星稱之為“太乙”。在古人眼里,北斗星是與太陽、月亮同樣重要的天體,同樣與人類的各項活動息息相關。古人認為,以北斗星之天象配合天干地支等符號的運用,不僅指紀歷的方便,更可表天體的運行、季節的遞嬗、地理的方位,而其間諸種現象的存在、運行,相互呼應,是推論宇宙現象的根本邏輯。

黃帝及其部落生活在陜北,黃帝死后也理應葬在這塊厚土。王沙灣的“北斗七星”葬式,正是黃帝“天人合一”、“君權天授”天象觀在地理上的體現,又何嘗不是黃帝葉落歸根的合理詮釋呢?

5地震勘查的科學結論

王沙灣村的“七星堆”,是天然生成的,還是人工堆筑的呢?

靖邊縣統萬城考古隊3名隊員,于2016年7月15日,對七個土丘進行了初探,除石墳坑為天然巖砂石外,其余六座皆為人工夯筑堆積而成。

史前陶器

2017年6月,北京派特森科技股份有限公司接受靖邊縣政府主管部門的委托,對懷疑為黃帝冢的軒轅峁開展了二維高精度混合源面波地震勘探和三分量頻率諧振法地震勘探。隨后,在該公司出具的調查報告中“取得的勘查成果”有這樣一段描述:“據數據處理解釋成像剖面所見,幾乎所有淺部的唐、宋代被盜古墓都有清晰的反映;深部存在大型疑似人類活動異常......兩個具有價值的深部異常,一個位于高山頭部位,一個位于測線北側的鞍部,深度在10—20米間”。

由于未經鉆探驗證,不能取得物質證明,也難以對軒轅峁做定論。但是,這次勘探表明,軒轅峁地下10—20米范圍內,存在大型的人類活動擾動。那么,是誰在這么深的地下挖動過土方呢?又是什么人所挖?他們在干什么呢?這諸多疑問,給了人們進一步探查的信心和無限的期望。

黃帝作為中華民族共同的祖先,受到億萬中華兒女的紀念和緬懷。復旦大學黃萍教授說:“歷史是人類的集體記憶。失落了源頭,人類就陷入失憶。我們歷來自稱炎黃子孫,可如果炎黃是否存在也還沒有搞清楚,難道不尷尬嗎?”

上古的傳說和史書的記載,即使在沒有考古事實依據的情況下,也并不能說是完全的不可信。期待國內考古界、中華文明探源工程項目等,重視靖邊王沙灣古墓葬群的勘查研究,拿出有力證據,給中國人講出一部完整的中國史的開端。

史前神龕

宋代獸頭瓦當

本文僅供讀者參考,任何人不得將本文用于非法用途,由此產生的法律后果由使用者自負。

如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系,我們會及時處理:tousu_ts@sina.com。

舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱:Tougao@dzmg.cn

未經授權禁止建立鏡像,違者將依去追究法律責任

大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體,不提供任何新聞采編等相關服務

Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved

湘ICP備2023001087號-2